Le pastillage est un outil urbanistique mis en place par la Ville de Paris pour imposer une servitude de mixité sociale sur certains immeubles et parcelles. Concrètement, il oblige les propriétaires concernés à réserver une partie de la surface de leur projet à des logements sociaux ou abordables.

Avec l’adoption définitive du PLU bioclimatique le 20 novembre 2024, ce dispositif a été renforcé et complété par une nouveauté majeure : la mixité fonctionnelle, qui impose désormais l’intégration de logements dans certains projets tertiaires. Ensemble, ces deux mécanismes visent à transformer en profondeur le paysage immobilier parisien pour répondre à la fois à la crise du logement et aux enjeux climatiques.

Au sommaire

- Qu’est-ce que le pastillage ?

- Qui est concerné par le pastillage ?

- Calendrier des mesures

- Enjeux et problématiques liés au PLU Bioclimatique

Le Pastillage et le PLU Bioclimatique

Adopté par le Conseil de Paris le 5 juin 2023 (arrêt du projet), puis définitivement validé en novembre 2024, le PLU bioclimatique est entré en vigueur en janvier 2025.

Il vise à transformer l’urbanisme parisien pour répondre aux urgences climatiques et de logement. En ce sens, le pastillage joue un rôle clé en réservant des parcelles pour des logements sociaux et à bail réel solidaire (BRS).

L’objectif est de répondre aux besoins de logement tout en respectant des critères de mixité sociale et de développement durable. Le PLU s’inscrit également dans une stratégie plus large visant à faire de Paris une ville neutre en carbone d’ici 2050, avec un accent mis sur :

-

la sobriété carbone des bâtiments,

-

le développement des énergies renouvelables,

-

une démarche zéro déchet,

-

l’atteinte de 10 m² d’espaces verts par habitant.

Qui est concerné par le pastillage ?

Le pastillage concerne tous types d’immeubles, qu’ils soient destinés à l’habitation, aux bureaux ou à d’autres usages. Les propriétaires de ces immeubles pastillés doivent affecter une partie de leur surface à des logements sociaux ou abordables lors de toute construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination. De plus, même les projets de restructuration d’immeubles non pastillés doivent inclure des logements sociaux si la surface dépasse 500 m² dans les secteurs déficitaires.

Les Immeubles Concernés

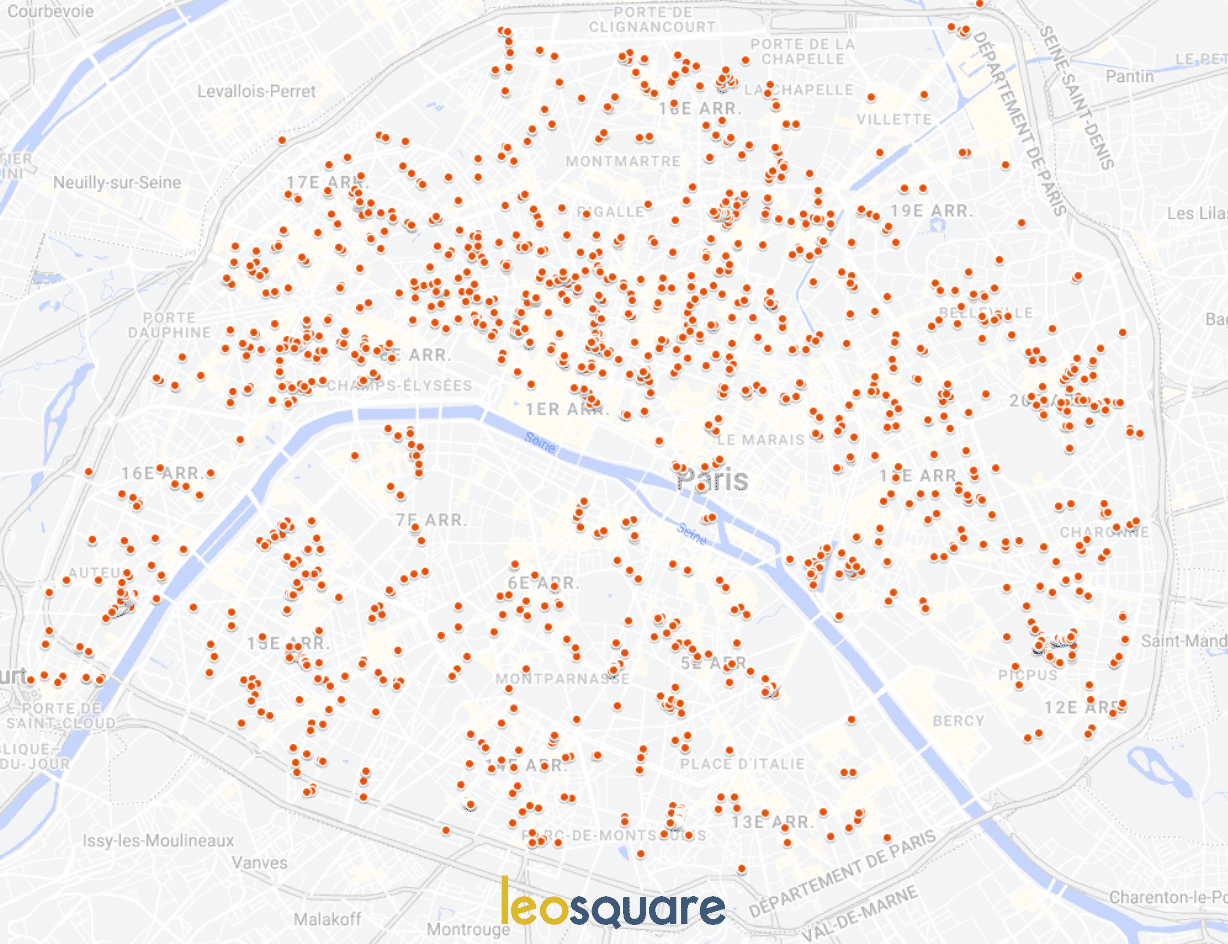

Les immeubles concernés par le pastillage incluent une large variété de types d’actifs, allant des bureaux aux logements, en passant par les commerces et autres locaux mixtes. La liste des immeubles pastillés comprend également des actifs appartenant à des institutions publiques comme le CROUS de Paris. La répartition géographique des pastilles couvre presque toute la ville, avec une concentration notable dans certains quartiers comme le Quartier Central des Affaires (QCA) et les arrondissements périphériques.

Carte des immeubles pastillés

En savoir plus sur le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Paris

Important : la carte ci-dessus est la carte qui fait état des immeubles pastillés en 2023. Elle doit etre remise à jour.

Le calendrier des mesures

Juin 2023 : arrêt du projet de PLU bioclimatique par le Conseil de Paris

Janvier – février 2024 : enquête publique

Novembre 2024 : adoption définitive du PLU par le Conseil de Paris

Janvier 2025 : entrée en vigueur du PLU bioclimatique et application du pastillage et de la mixité fonctionnelle

Les enjeux et problématiques du pastillage

Les enjeux

Répondre à la Crise du Logement : L’objectif est d’atteindre 40% de logements publics à Paris d’ici 2035, dont 30% de logements sociaux. Le pastillage contribue à cette ambition en augmentant la disponibilité de logements abordables.

Mixité Sociale : En imposant des logements sociaux dans divers quartiers, le pastillage favorise une répartition équilibrée des populations à différents niveaux de revenus, ce qui est crucial pour une ville inclusive.

Transition Écologique : Le PLU bioclimatique vise à réduire l’empreinte carbone de la ville, et le pastillage, en encourageant la construction de logements écologiques, participe à cet objectif. Il prévoit aussi la végétalisation des espaces urbains et l’amélioration du confort thermique des bâtiments.

Problématiques posées

Impact sur les Propriétaires : Les propriétaires d’immeubles pastillés voient leur liberté de gestion réduite et peuvent subir une dévaluation de leur bien. La procédure de délaissement, qui permet de vendre le bien à la Ville de Paris, peut être longue et complexe. Ce processus oblige les propriétaires à mettre en demeure la Ville d’acquérir leur bien au prix de marché sans tenir compte de la dévaluation induite par le pastillage. En cas de désaccord sur le prix, un juge de l’expropriation peut être saisi.

Sécurité Juridique : Le nouveau dispositif du pastillage introduit des incertitudes juridiques, notamment en ce qui concerne la surperformance exigée par l’Urbascore, un système de notation des projets immobiliers basé sur des critères environnementaux et sociaux. Cette surperformance, nécessaire pour obtenir les autorisations d’urbanisme, introduit une part de subjectivité qui pourrait compliquer les recours juridiques.

Coûts de Transformation : La conversion de bureaux en logements, notamment dans les zones à forte densité de bureaux, représente un coût significatif. Les investisseurs institutionnels, souvent propriétaires de grandes surfaces, sont particulièrement affectés. Cette contrainte peut ralentir le rythme des transformations et augmenter les coûts de construction.

Redistribution des Espaces : La redistribution des espaces pour répondre aux critères du pastillage peut entraîner des modifications substantielles dans la structure et l’utilisation des immeubles existants. Cela nécessite une planification minutieuse et peut impliquer des rénovations coûteuses et complexes.

En conclusion, le pastillage est un outil central du nouveau PLU bioclimatique de Paris, destiné à répondre aux défis du logement et du climat tout en promouvant la mixité sociale. Si ses objectifs sont ambitieux, les contraintes qu’il impose nécessitent une adaptation et une concertation continue entre les différents acteurs de la ville. Les prochaines années seront cruciales pour évaluer l’efficacité de ce dispositif et son impact sur l’urbanisme parisien.

La mixité fonctionnelle : une nouveauté du PLU 2025

La mixité fonctionnelle instaurée par le PLU de Paris 2025 désigne une nouvelle règle qui impose l’intégration d’une part minimale de logements au sein de certains projets immobiliers, notamment ceux comportant une surface importante de bureaux ou situés dans des secteurs stratégiques pour l’habitat.

Principe de la mixité fonctionnelle

Cette règle découle d’une volonté municipale forte de rééquilibrer l’espace urbain entre habitat et emploi, afin de lutter contre la surreprésentation des bureaux et favoriser la production de logements, notamment abordables.

- La mixité fonctionnelle se traduit par une servitude d’urbanisme qui impose aux nouveaux projets (construction, restructuration lourde, extension, surélévation, ou changement de destination de bureaux) d’inclure au moins 10% de la surface totale du projet en logements (avec un minimum de 500 m²).

- Cette obligation vise les opérations immobilières dépassant 4 500 m² de surface de plancher construite ou rénovée.

- Les surfaces de rez-de-chaussée et sous-sol ne sont généralement pas comptabilisées pour préserver l’animation urbaine et la logistique.

Objectifs poursuivis

-

Favoriser la diversité des fonctions urbaines en intégrant logements, commerces, activités tertiaires et équipements publics dans un même secteur ou bâtiment.

-

Créer de nouveaux logements, dont une part significative de logements sociaux ou abordables (bail réel solidaire, logement locatif social ou intermédiaire), tout particulièrement dans l’ouest parisien et les quartiers à dominante tertiaire.

-

Participer à la limitation de l’expansion des bureaux dans certains arrondissements afin de répondre à la crise du logement dans Paris.